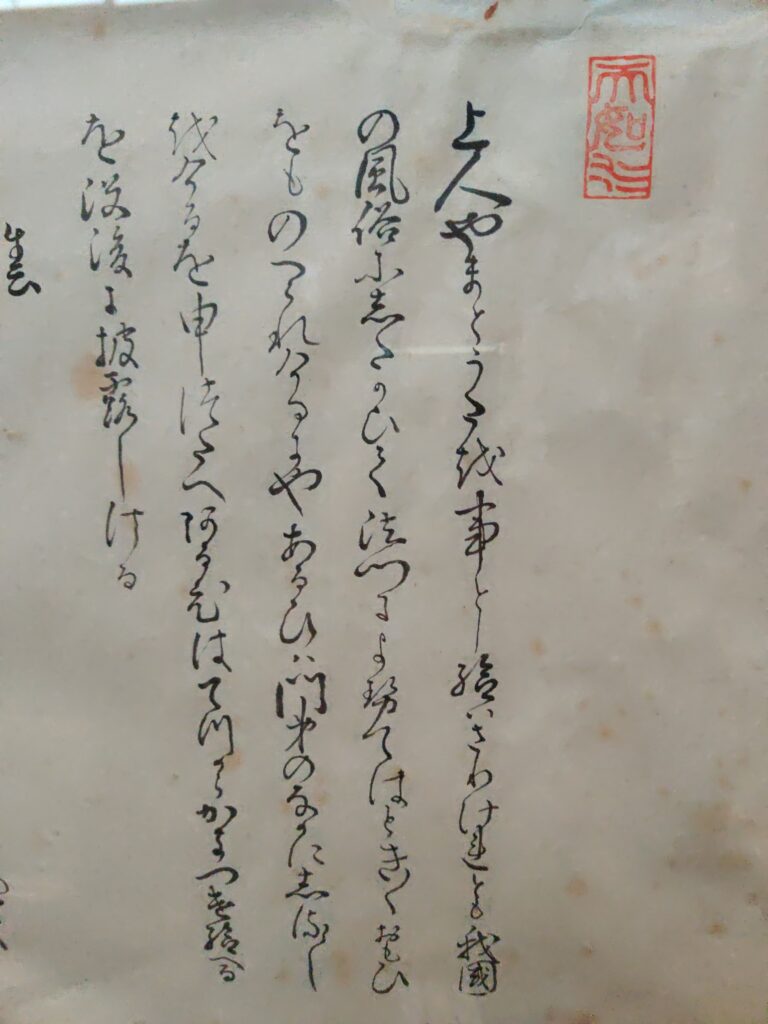

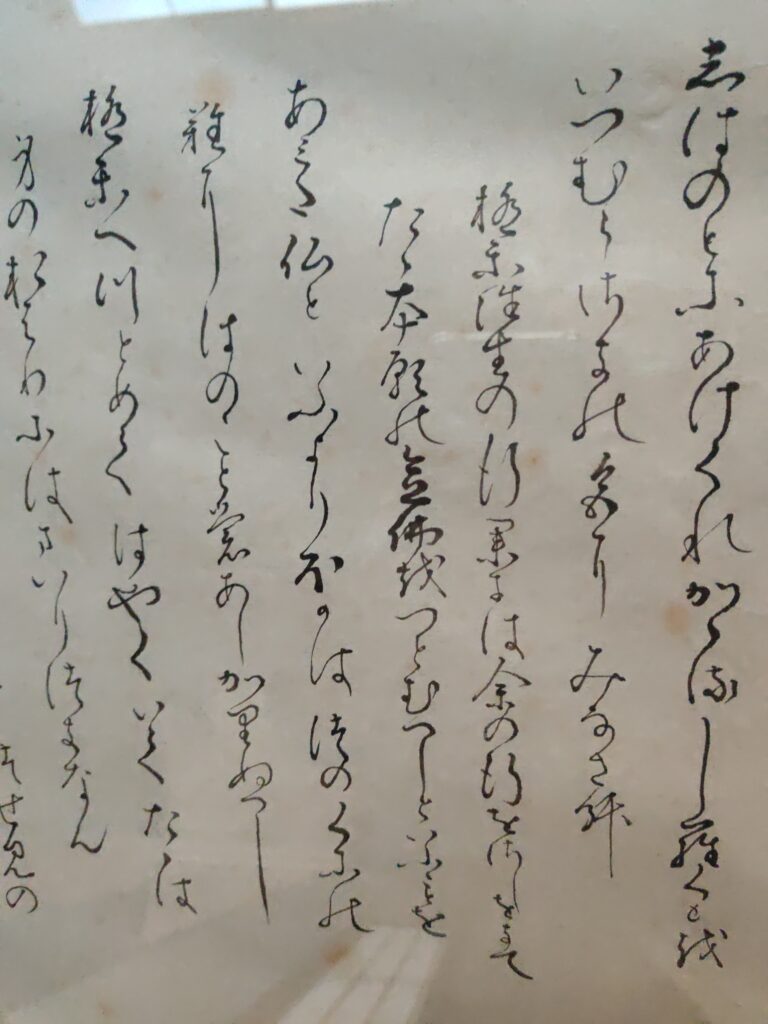

琳応筆・中世浄土教詞書の写本

【読み下し】

(印「天は水の如し」)

上人大和歌を事とし給はざりけれども、我が国の風俗にした

がひて法門に寄せては時々思ひをも述べられけるにや。

あるいは門弟の中に記しをけるを申し伝へ、あるひは手づから書

きつけ給へるを、没後に披露しける。

【読み下し】

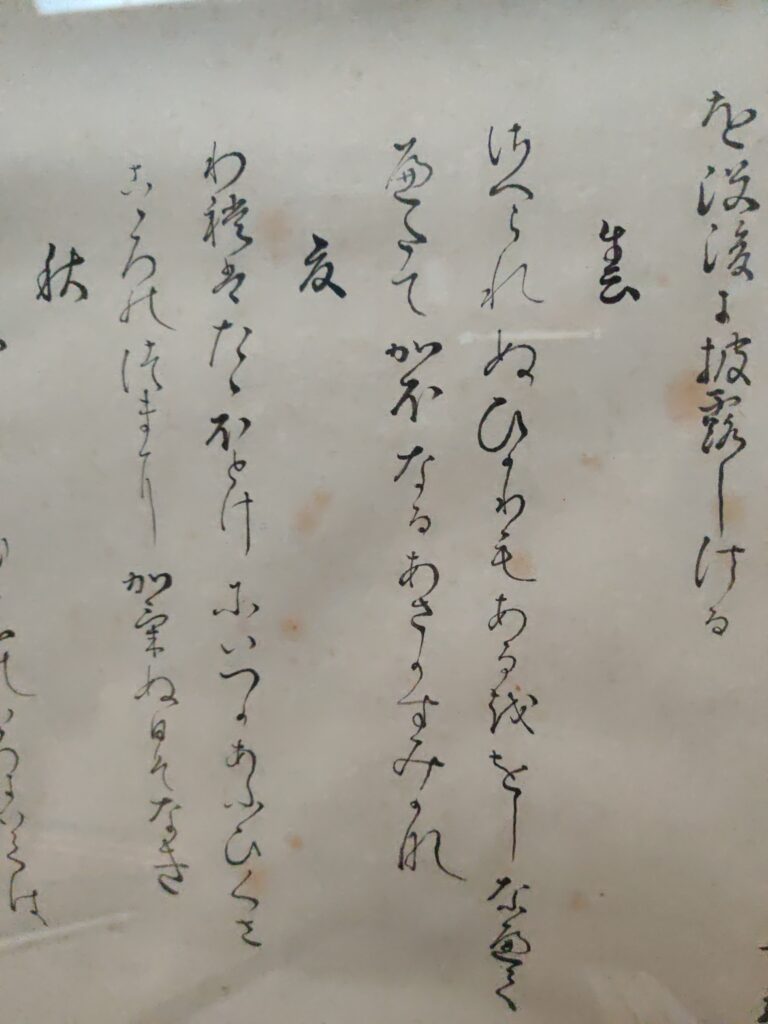

春

さへられぬ光もあるを をしなべて

へだてがほなる あさがすみかな

夏

われはただ ほとけにいつか あふひぐさ

こころのつまに かけぬ日ぞなき

【読み下し】

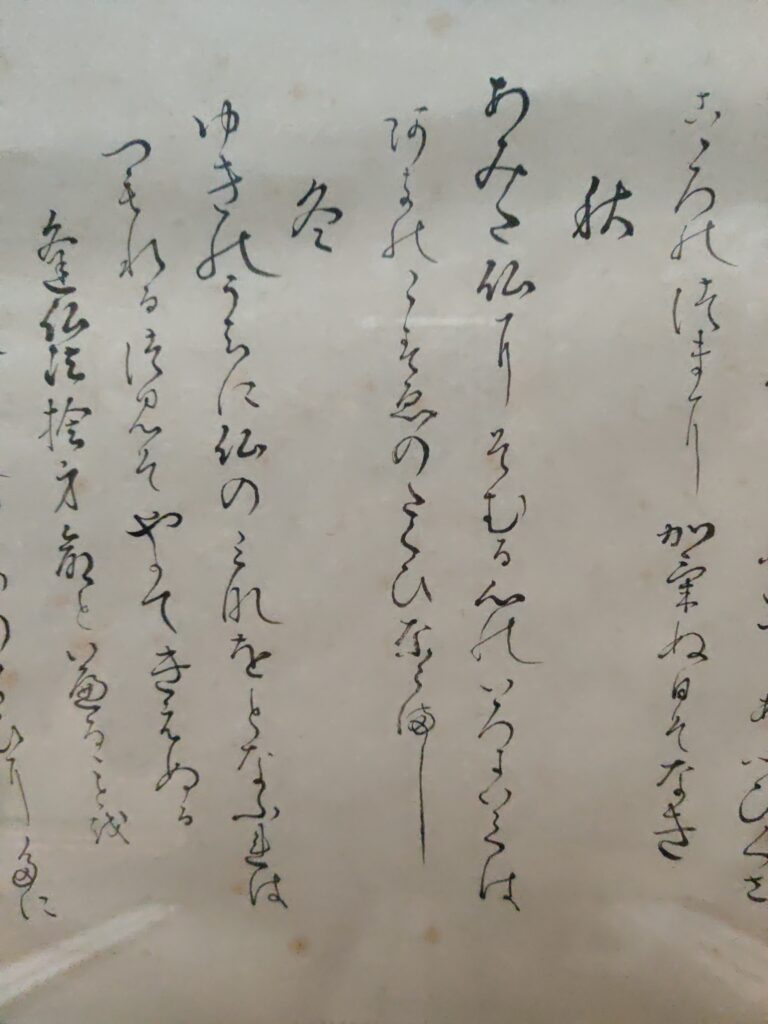

秋

あみだ仏に そむる心の 色にいでば

あきのこずゑの たぐひならまし

冬

ゆきのうちに 仏の御名を となふれば

つもれる罪ぞ やがて消えぬる

【読み下し】

仏法に逢ひて身命を捨るる、といへることを

かりそめの 色のゆかりの 恋にだに

逢ふには身をも 惜しみやはする

勝尾寺にて

柴の戸に 明けくれかかる 白雲の

いつ紫の 色にみなさむ

【読み下し】

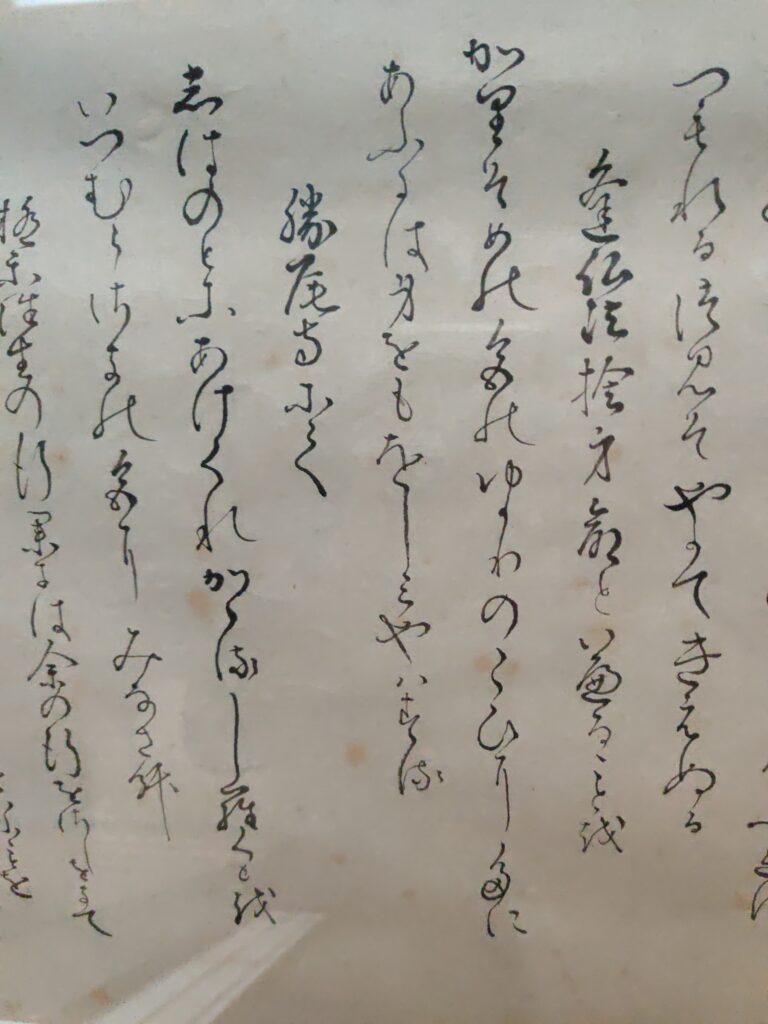

極楽往生の行業には余の行行をさしおきて

たゝ本願の念仏をつとむへしといふことを

あミた仏といふよりほかはつのくにの

なにはのこともあしかりぬへし

極楽へつとめてはやくいてたゝは

身のおはりにはまいりつきなん

【読み下し】

あミた佛と心はにしにうつせみの

もぬけはてたるこゑそすゝしき

光明遍照十方世界念仏衆生摂取不捨のこゝろを

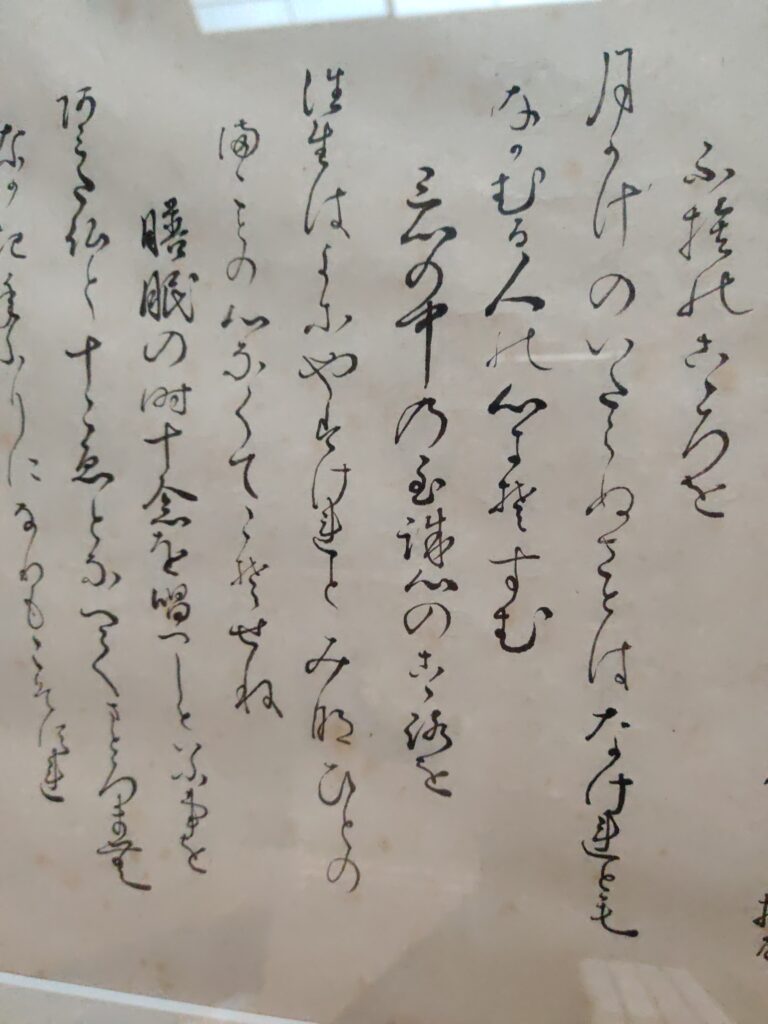

月かけのいたらぬさとはなけれとも

【読み下し】

なかむる人の心にそすむ

三心の中乃至誠心のこゝろを

往生はよにやすけれとみなひとの

まことの心なくてこそせね

睡眠の時十念を唱へしといふ事を

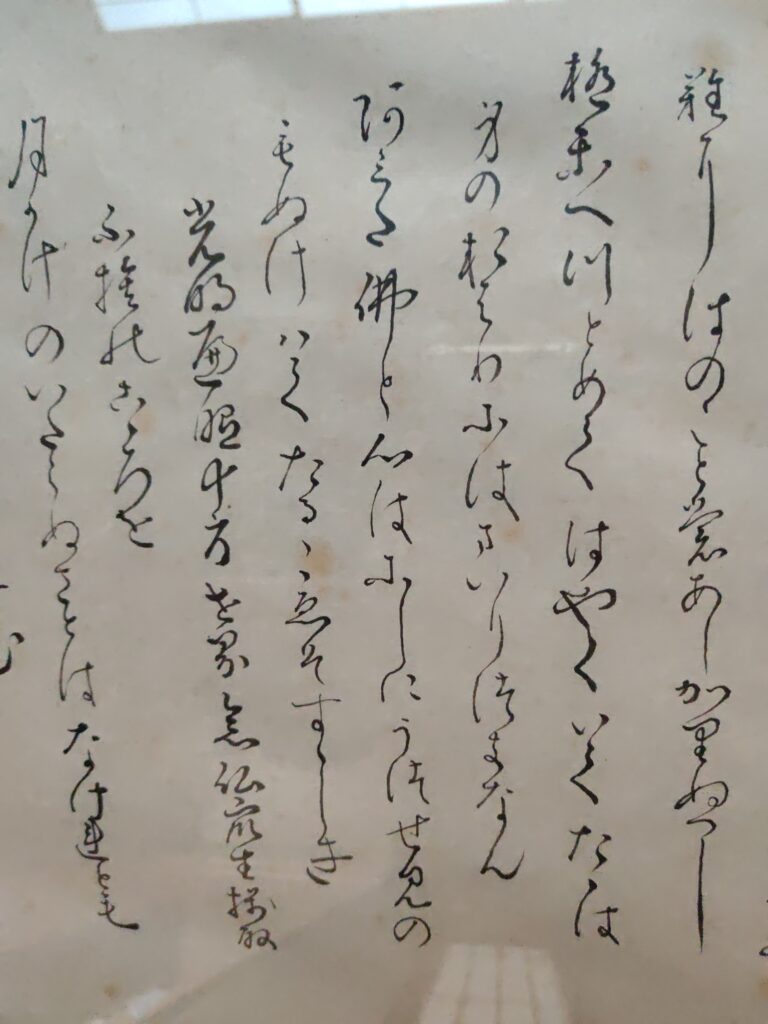

あミた仏と十声となへてまとろまむ

【読み下し】

なかきねふりになりもこそすれ

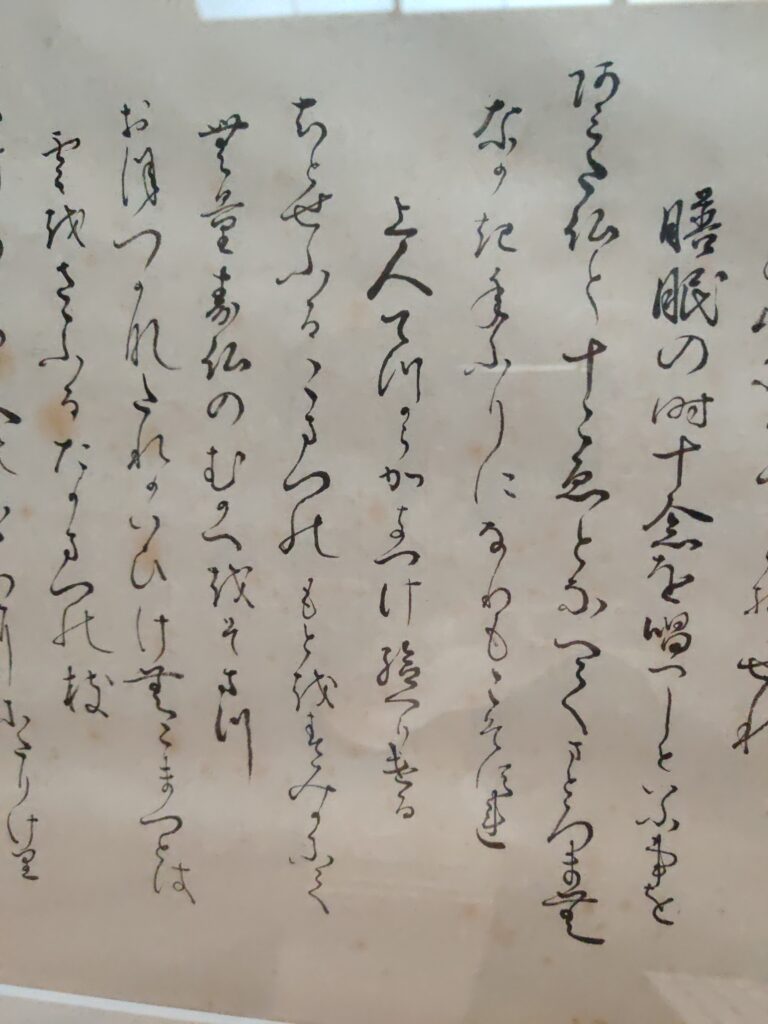

上人てつからかきつけ給へりける

ちとせふるこまつのもとをすみかにて

無量寿仏のむかへをそまつ

おほつかなたれかいひけむこまつとは

雲をさゝふるたかまつの枝

【読み下し】

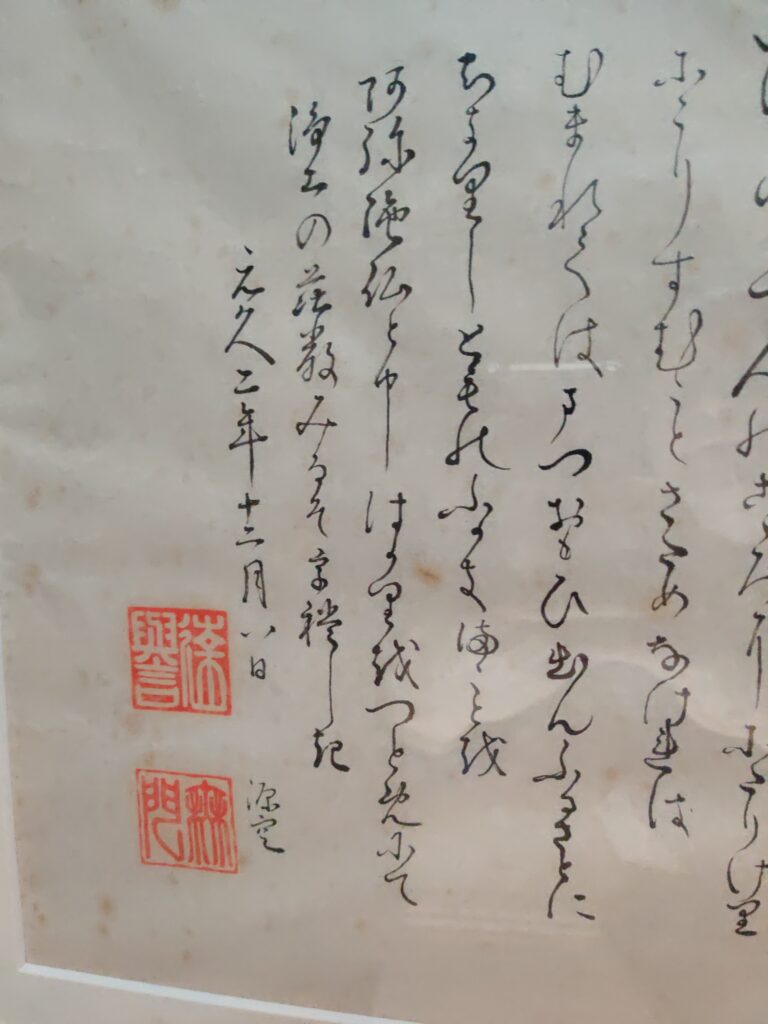

いけのミつ人のこゝろににたりけり

にこりすむことさためなけれは

むまれてはまつおもひ出でんふるさとに

ちきりしとものふかきまことを

阿弥陀仏と申はかりをつとめにて

浄土の荘厳みるそうれしき

【読み下し】

元久二年十二月八日 源空

(印「達譽」「無門」)

【註】

※1 天は水の如し 空が水のように澄みわたり区別のつかないこと。 ⬆ 戻る

※2 事とし そのことをもっぱらにする。 ⬆ 戻る

※3 手づから みずから。 ⬆ 戻る

※4 さへられぬ さえぎられない。 ⬆ 戻る

※5 あふひ 葵のことだが、「会う日」と掛けている。 ⬆ 戻る

※6 こころのつま 「心の端」と「心の中でいとしく思っている妻」を掛けている。 ⬆ 戻る

※7 仏法に…捨つる 雪山童子が仏法を聞くために、羅刹に身を与えたという、『大般涅槃経』(北本)十四巻に基づく。 ⬆ 戻る

※8 色 男女の情愛。 ⬆ 戻る

※9 惜しみやはする 惜しむことがあろうか(いや惜しみやしない)。 ⬆ 戻る

※10 勝尾寺 現在の大阪府箕面市にある高野山真言宗の寺院。法然上人二十五霊場の第六番。上人が流罪の後、三年間を過ごされたとされる。「かつおじ」「かつおうじ」とも呼ばれる。 ⬆ 戻る

※11 柴の戸 粗末なすみか。 ⬆ 戻る

※12 紫の色 阿弥陀仏の来迎に伴う紫雲をさす。 ⬆ 戻る

※13 業界 仏道の修行。 ⬆ 戻る

※14 津の国 摂津。なには(難波)に掛かる。 ⬆ 戻る

※15 なにはのことも 「難波のことも」は「なにごとも」を意味している。 ⬆ 戻る

※16 悪しかりぬべし 悪いでしょう。 ⬆ 戻る

※17 つとめて 「励んで」と「早朝」との二つの意味をもつ。 ⬆ 戻る

※18 身の終り 「巳の終り(午前十一時前)」との掛詞。 ⬆ 戻る

※19 うつせみ 「現身」と「蝉の抜け殻」との二つの意味をもつ。 ⬆ 戻る

※20 すずしき 「すずしきかた」で極楽、西方浄土のこと。 ⬆ 戻る

※21 光明遍照…摂取不捨 「光明、遍く十方世界を照らして、念仏の衆生を摂取して捨てたまわず」。阿弥陀仏ははかりしれない光明をもってあらゆる世界を照らし、念仏の衆生を受け入れて捨てない、という意味。 ⬆ 戻る

※22 月影 月の光。 ⬆ 戻る

※23 三心 至誠心・深心・廻向発願心。 ⬆ 戻る

※24 みな人の 「往生しない人はみな」の意。 ⬆ 戻る

※25 十念 十念称名のこと。阿弥陀仏の六字名号を十回となえること。 ⬆ 戻る

※26 千歳 千年。長い年月。 ⬆ 戻る

※27 小松のもと 一時期法然上人が住んだ小松殿。現在の京都市東山区小松谷正林寺付近。 ⬆ 戻る

※28 無量寿仏 阿弥陀仏の別名。 ⬆ 戻る

※29 まつ 「待つ」と「松」との掛詞。松は、長寿や繁栄の象徴。「千とせ」とともに「無量寿」の縁語として用いられているか。 ⬆ 戻る

※30 おぼつかな よくわからない。不審だ。 ⬆ 戻る

※31 元久二年十二月八日 西暦一二〇六年一月十八日に相当する。 ⬆ 戻る

※32 源空 法然〈一一三三―一二一二〉のこと。法然は、平安時代末期から鎌倉時代初期の日本の僧。はじめ比叡山で天台宗の教学を学び、承安五年(一一七五)、専ら阿弥陀仏の誓いを信じ「南無阿弥陀仏」と念仏をとなえれば、死後は平等に往生できるという専修念仏の教えを説き、後に日本浄土宗の宗祖と仰がれた。法然は房号で、諱は源空。 ⬆ 戻る

※33 達誉 神居琳応〈一八七四―一九六九〉のこと。号は通蓮社達誉善阿。京都百万遍知恩寺七十一世法主で管長制最後の浄土宗管長。現在の山形県米沢市舘山の士族、神居吉右衛門義信とキリの二男に生まれ、幼名を彦次郎。十歳で現在の福島県伊達郡川俣町東円寺に入山。明治二十三年(一八九〇)住職井上真応に就いて得度、二年後琳応と改名。同二十八年に浄土宗学仙台東北(第二)支校卒業。大正三年(一九一四)、平等院住職の法灯を嗣ぎ、同年浄土院三七世を継承。昭和十四年、百万遍知恩寺桑田寛随遷化ののち、九月知恩寺七十一世法主。同二十七年、浄土宗管長に就任。戦時中の非戦講演をはじめ戒師としても活躍。戦後国内で最も早い時期の古文化財大修理として平等院鳳凰堂昭和大修理を完遂。その後の平等院護持を、それまでの浄台輪番制を廃し両住職制を敷いた。 ⬆ 戻る

(印「天は水の如し」)

法然上人は和歌を専門にされたわけではないが、

わが国の風俗にしたがって、仏の教えを衆生に説くために、ときおり和歌で思いを述べられたのではないだろうか。

ひょっとすると、門弟の誰かが上人のお言葉を書き記しておいたものが伝わったか、

または自ら書きつけたものを上人没後に披露したものであろう。

春

遮ることのできない光もあるのに、

光をすべて遮っているかのような顔つきをしている朝霞であるなあ。

夏

私はただ仏にいつか会う日のことを、

(葵祭にあちらこちらに飾られている)双葉葵のように、心の端に思わぬ日はない。

秋

阿弥陀仏に染まる心が色に現れ出るとしたら、

秋の紅葉していく梢のようだろう。

冬

雪降る中で仏の名号(南無阿弥陀仏)を称えれば、

積もっている罪でもすぐに消えてしまう。

仏の教えに逢って身命を捨てると説かれていることについて

一時的な情愛を縁とする恋においてすら、

逢瀬のためには身を惜しんだりしようか。(いや、惜しみやしない。)

勝尾寺にて、

粗末な庵を朝夕におおう白雲が、

仏の乗って来迎するという紫雲にいつになったら見えるだろうか。

極楽往生するための修行は、

他の修行をさしおいて、ただ本願の念仏こそに励むべきであるということを、

南無阿弥陀仏と称える他は、

何事も良くないでしょう。

極楽へ、念仏に励んで早く出立すれば、

我が身の終わる時には参り着くでしょう。

南無阿弥陀仏と称える心はすでに西方浄土にあって、

この世ではすっかり魂がぬけたかのような念仏者の声の、なんとも涼やかで煩いがないことだ。

「阿弥陀仏の光明はすみずみに至るまで広く世界を照らし、念仏を称える生きとし生けるものを受け入れて見捨てられない」の意味を、

月の光のとどかぬ人里はないけれども、その光を眺める人の心にこそすみわたる。

三心(至誠心・深心・廻向発願心)の中の

至誠心の意味を、

極楽往生は実に容易なことだが、

皆に真実の心がないからこそ往生しないのだ。

眠りに入る前に阿弥陀仏の名号を十回称えるべきであるということを、

南無阿弥陀仏と十回お称えして少しの間眠ろう。この眠りが永遠のものとなるかもしれないので。

法然上人がみずからお書きになった。

長い年月を経た老木「小松」の下を

住処として、

阿弥陀仏のお迎えを待つとしよう。

よくわからないことだ。誰が言ったのか、

「小松」などと。この雲をささえんばかりにのびた高い松の枝を指して。

池の水は人の心に似ていることだなあ。

濁ったり澄んだりといっこうに定まらないのだから。

極楽に生まれたならば最初に

思い出すことだろう。極楽での再会を誓いあった故郷の友の

深いまことの心を。

南無阿弥陀仏と称えることだけを勤めとして、浄土の荘厳を見ることができるのは喜ばしいことだ。

【出典】

法然上人行状絵図

十四世紀前半に成立した法然の絵伝で、詞書は比叡山功徳院の舜昌法印が編纂。内容は法然の誕生から始終の行状、さらに主要門弟の事績にも及ぶ。原本の絵巻(国宝)は総本山知恩院に所蔵される。

【補注】

本資料は神居琳応が「法然上人行状絵図」から書き写したものと思われる。